スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

糖尿病と診断されると、「もう保険には入れない」と諦めていませんか?実は、血糖コントロールの状態や合併症の有無によって、加入できる保険の選択肢は大きく変わります。

この記事では、HbA1cの数値別に加入可能な保険の種類と選び方を、実際の体験談やFPのアドバイスとともに徹底解説します。通常型・引受緩和型・無選択型の違いから、告知のポイント、家計とのバランスまで、糖尿病の方が安心して保険を選べる情報をお届けします。

糖尿病の方の保険加入の現状と課題

日本国内の糖尿病患者数は約1,000万人を超え、予備軍を含めると2,000万人以上とされています。

従来、糖尿病は保険加入の大きな障壁でしたが、近年は病状の安定や治療状況に応じて加入できる商品が増えています。ただし、HbA1cの数値や合併症の有無によって選択肢は異なるため、正しい知識と比較が不可欠です。

糖尿病の基礎知識:種類と症状、入院リスクを理解する

保険選びの前に、糖尿病の基本を押さえましょう。

糖尿病には大きく分けて1型・2型・妊娠糖尿病があり、それぞれ原因と治療法が異なります。保険会社は病型・治療状況・合併症の有無を総合的に判断するため、自分の状態を正確に把握することが加入への第一歩です。

| 種類 | 特徴 | 治療・リスク |

|---|---|---|

| 1型糖尿病 | 自己免疫により膵臓のβ細胞が破壊される | インスリン注射が必須、若年発症が多い |

| 2型糖尿病 | 生活習慣や遺伝が原因、インスリン抵抗性が高まる | 食事療法・運動療法・内服治療、進行で合併症リスク |

| 妊娠糖尿病 | 妊娠中に血糖が上昇 | 出産後は改善する場合が多いが将来リスクあり |

合併症のチェック

網膜症・腎症・神経障害・心血管疾患など、合併症の有無は保険加入の可否に大きく影響します。定期検査で早期発見・管理が重要です。

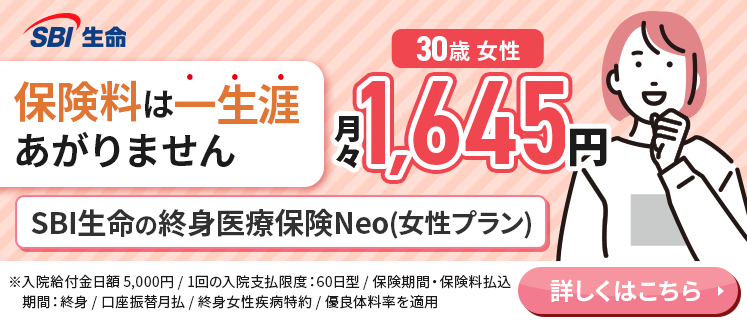

保険料シミュレーション

保険料シミュレーション

保険の種類と特徴:通常型・引受緩和型・無選択型の違い

糖尿病の方が検討できる保険は、大きく3つのタイプに分かれます。

それぞれの特徴を理解し、自分の病状と家計に合った選択をすることが大切です。

以下に、主要な保険タイプの比較表を示します。

HbA1cの数値や合併症の有無によって選択肢が変わるため、まずは自分の状況を整理しましょう。

1. 通常型医療保険の加入条件

HbA1c 7.0%未満で合併症がなく、通院が安定している方は、通常型医療保険への加入が可能なケースがあります。

保険料は月額3,000円〜5,000円程度と、最も経済的です。審査では、直近3か月のHbA1cと治療内容が重視されます。

2. 引受緩和型医療保険の選び方

HbA1c 8.0%前後、軽度の合併症があっても加入できる可能性があります。

月額保険料は5,000円〜8,000円と通常型より割高ですが、告知項目が3〜5項目と少なく、初年度の支払削減があるものの、2年目以降は通常保障が受けられます。

3. 無選択型保険を検討すべきケース

HbA1c 9.0%以上、重度の合併症がある方でも、無選択型保険なら加入可能です。

月額保険料は8,000円〜15,000円と高額ですが、告知や健康診査が一切不要で、既往症を理由に断られることはありません。ただし保障内容は限定的で、加入後の待機期間や給付制限に注意が必要です。

4. 少額短期保険と団体保険の活用

少額短期保険は保障額が300万円以下と限定されますが、告知が簡易で保険料が安い商品もあります。

また、企業や団体の団体保険は、個人加入より審査が緩やかな場合があるため、勤務先や所属団体の制度を確認しましょう。

5. 保険タイプ別のコスト比較

保険料と保障内容のバランスを見極めることが、家計と保障の両立には欠かせません。

以下に、主要な保険タイプの月額保険料と保障内容の目安を示します。

| 保険タイプ | 月額保険料目安 | 加入条件・注意点 |

|---|---|---|

| 通常型 | 3,000円〜5,000円 | HbA1c 7.0%未満・合併症なし |

| 引受緩和型 | 5,000円〜8,000円 | HbA1c 8.0%前後・軽度合併症可 |

| 無選択型 | 8,000円〜15,000円 | 告知不要・保障制限あり |

保険料負担の目安

保険料は手取り収入の10%以内に抑えることが推奨されます。過度な負担は家計を圧迫し、長期継続が困難になります。

HbA1c別・加入可能な保険の選び方と告知のコツ

HbA1cは、血糖コントロールの指標として保険会社が最も重視する項目です。

数値によって加入できる保険のタイプが変わるため、直近3か月の検査結果を把握し、適切な商品を選ぶことが成功の鍵です。

加入前には、以下のポイントを整理しましょう。

告知内容は正確に記載し、不明点は保険会社や代理店に確認することが大切です。

HbA1c別の保険選び方ガイド

1. HbA1c 6.5%未満:通常型がベスト

血糖コントロールが良好な方は、通常型医療保険への加入がスムーズです。

保険料も安く、保障内容も充実しているため、まず通常型で見積もりを取ることをおすすめします。

2. HbA1c 6.5〜7.5%:通常型または引受緩和型

この範囲は、通常型の審査が通るかどうかのボーダーラインです。

合併症がない、通院が安定しているなどの条件が揃えば通常型も可能ですが、引受緩和型も並行して検討すると選択肢が広がります。

3. HbA1c 7.5〜8.5%:引受緩和型を検討

通常型の加入は難しくなりますが、引受緩和型なら加入可能性が高まります。

軽度の腎症や神経障害があっても、治療中で病状が安定していれば審査に通る場合があります。

4. HbA1c 8.5%以上:無選択型が選択肢

HbA1cが高値で、合併症が進行している方は、無選択型保険を検討しましょう。

告知不要で加入できますが、保険料が高額で保障が限定的なため、必要最小限の保障額に絞ることがポイントです。

5. 告知のコツと診断書の準備

告知は正確に、ありのままを記載することが鉄則です。

HbA1c・治療内容・合併症の有無・入院歴を明確にし、主治医の診断書を用意しておくとスムーズです。告知義務違反は給付時のトラブルにつながるため、不明点は必ず確認しましょう。

実際の体験談:糖尿病の方が保険に加入したケース

ここでは、実際に糖尿病の診断を受けながら保険に加入できた方の事例を紹介します。

HbA1cや合併症の状況、選んだ保険タイプ、保険料、給付実績など、リアルな声を参考にしてください。

Aさん(45歳・会社員)のケース

HbA1c 6.8%で合併症なし、通院でメトホルミンを服用中。通常型医療保険に加入でき、月額保険料は4,200円でした。

入院日額5,000円、手術給付金最大20万円の保障を確保し、健康診断で血糖管理の成果が評価されました。

Bさん(52歳・自営業)のケース

HbA1c 7.5%、軽度の腎症あり。引受緩和型医療保険に加入し、月額保険料は6,800円です。

初年度は給付金が50%削減されますが、2年目以降は通常保障が受けられるため、長期的な安心を優先しました。

Cさん(60歳・主婦)のケース

HbA1c 8.9%、腎症と網膜症あり。無選択型保険を選択し、月額保険料は12,000円です。

告知不要で加入できましたが、保障額は入院日額3,000円と限定的。最低限の備えとして割り切って加入しました。

FPに聞く!糖尿病の方の保険選びで押さえるべきポイント

糖尿病の方が保険を選ぶ際、専門家はどんなアドバイスをしているのでしょうか。

実際に多くの相談を受けているFPに、よくある質問をぶつけてみました。

30代女性

糖尿病と診断されたばかりですが、今すぐ保険に入るべきでしょうか?

スマホdeほけん

診断直後は病状が不安定な場合が多いため、まず血糖コントロールを優先しましょう。HbA1cが安定してから加入する方が、選択肢も広がり保険料も抑えられます。

30代女性

HbA1cが7.0%前後で、通常型と引受緩和型で迷っています。

スマホdeほけん

通常型の見積もりを複数社で取り、審査に通らなければ引受緩和型を検討する流れがおすすめです。保険料の差は月2,000円〜3,000円程度なので、まずは通常型にチャレンジしましょう。

30代女性

合併症がある場合、保険に入る意味はありますか?

スマホdeほけん

合併症があると保険料は高くなりますが、入院や手術のリスクも高まります。公的制度だけでは自己負担が大きい場合もあるため、必要最小限の保障を持つことは検討価値があります。

30代女性

保険料が家計を圧迫しないか心配です。

スマホdeほけん

保険料は手取り収入の10%以内に抑えるのが基本です。保障額を絞る、掛け捨て型を選ぶ、特約を最小限にするなど、工夫次第でコストは調整できます。

30代女性

将来的にHbA1cが改善したら、保険の見直しはできますか?

スマホdeほけん

はい、可能です。HbA1cが改善し合併症が安定すれば、通常型への乗り換えで保険料を下げられる場合があります。定期的な見直しが大切です。

保険料シミュレーション

保険料シミュレーション

糖尿病の方が保険加入時に注意すべきポイント

保険選びには、見落としがちな注意点がいくつかあります。

以下のポイントを押さえて、後悔しない保険選びを実現しましょう。

特に、告知義務・不担保条件・保険料負担・給付制限・更新可能性は、契約前に必ず確認してください。

これらを理解しないまま加入すると、給付時にトラブルになるリスクがあります。

1. 告知義務を正確に守る

告知は、保険契約の基礎となる重要な手続きです。

HbA1c・治療内容・合併症・入院歴を正確に記載し、不明点は保険会社に確認しましょう。告知義務違反は、給付金が支払われないだけでなく、契約解除のリスクもあります。

2. 不担保条件を確認する

糖尿病が理由で特定部位不担保となる場合があります。

例えば、腎症があると腎臓関連の疾病が保障対象外になることがあるため、契約前に不担保の範囲と期間を確認しましょう。

3. 保険料負担と家計のバランス

保険料は手取り収入の10%以内に抑えることが推奨されます。

過度な負担は家計を圧迫し、長期継続が困難になります。保障額を絞る、特約を見直すなどで調整しましょう。

4. 給付制限と待機期間の理解

引受緩和型や無選択型には、初年度の給付削減や待機期間が設定されています。

加入後すぐに給付が受けられない場合があるため、約款をよく読み、制限内容を把握してください。

5. 更新・切替の可能性を確認

病状が改善した場合、通常型への乗り換えで保険料を下げられる可能性があります。

定期的な見直しを前提に、更新可能な商品や切替制度がある保険を選ぶと、将来の選択肢が広がります。

公的制度の活用

高額療養費制度・医療費控除・障害年金など、公的制度を組み合わせることで、自己負担を大幅に軽減できます。保険と公的制度のハイブリッド設計が理想です。

保険料シミュレーション

保険料シミュレーション

糖尿病の方が保険加入時によくある質問Q&A

Q1. 糖尿病の診断を受けたばかりでも保険に入れますか?

A. 診断直後は病状が不安定なため、加入は難しい場合が多いです。血糖コントロールが安定してから、通常型または引受緩和型を検討しましょう。HbA1cの改善が鍵となります。

Q2. HbA1cが高くても入れる保険はありますか?

A. はい、無選択型保険なら告知不要で加入できます。ただし保険料は高額で、保障内容は限定的です。必要最小限の保障額に絞ることがポイントです。

Q3. 合併症があると保険料はどのくらい上がりますか?

A. 軽度の合併症なら引受緩和型で月額5,000円〜8,000円、重度の場合は無選択型で8,000円〜15,000円程度です。合併症の種類と進行度により異なるため、複数社で見積もりを取りましょう。

Q4. 糖尿病でも生命保険や収入保障保険に入れますか?

A. 医療保険と同様、HbA1cや合併症の状況によります。引受緩和型の生命保険や収入保障保険も増えているため、専門家に相談して最適な商品を探しましょう。

Q5. 保険料を安く抑えるコツはありますか?

A. 保障額を必要最小限にする、掛け捨て型を選ぶ、特約を絞るなどが有効です。また、HbA1cが改善してから加入すると、通常型が選択肢に入り保険料を大幅に抑えられます。

Q6. 告知でどこまで詳しく書けばよいですか?

A. 告知項目に沿って、HbA1c・治療内容・合併症・入院歴を正確に記載してください。不明点は保険会社に問い合わせ、ありのままを伝えることが大切です。

まとめ

糖尿病と診断されても、HbA1cや合併症の状況に応じて、通常型・引受緩和型・無選択型など、加入できる保険の選択肢は複数あります。

血糖コントロールを安定させることで保険料を抑え、保障内容を充実させることが可能です。告知義務を正確に守り、複数社を比較し、専門家に相談しながら、自分と家族に合った保険を選びましょう。公的制度との併用で、安心の生活設計を実現できます。

監修者からひとこと

外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

糖尿病は適切な治療と生活習慣の見直しで、病状を安定させることができる疾患です。保険選びも同様で、諦めずに情報を集め、比較することで、最適な保障を見つけられます。

HbA1cの改善は保険料の削減だけでなく、健康寿命の延伸にもつながります。保険はあくまで備えですが、家計と老後資金のバランスを考えた上で、必要な保障を確保しましょう。定期的な見直しと専門家の活用が、安心の鍵です。