スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

軽いけがの応急処置に使う絆創膏やガーゼでも、その購入費用を適切に整理すれば、家計の所得税・住民税負担を抑える一助になります。

本記事では、医療費控除の対象判定の考え方から、明細書・e-Taxの具体的な記載方法までを、税務実務の視点を交えてわかりやすく整理します。あわせて対象外になりやすい支出や、セルフメディケーション税制との制度上の違いも比較しながら解説します。

老後資金や長期資産形成と両立しながら今日から無理なく実践できる手順も提示しますので、節税と家計管理の両方に役立ててください。

さらに、医療費の自己負担に備える医療保険の重要性についても、FP監修のもと詳しく解説します。

絆創膏・ガーゼは対象?基本と判断基準をサクッと確認

医療費控除は、その年中に支払った「治療を目的とする医療費」が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。

絆創膏やガーゼについても、負傷部位の保護・止血など明確に治療行為を補完する目的で購入した費用であれば、医療費控除の対象に含めることができます。

絆創膏・ガーゼの医療費控除 基礎知識

1. 医療費控除とは何か

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。

控除額は「医療費の実質負担額−10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)」で計算され、所得税と住民税の負担を軽減できます。

2. 絆創膏・ガーゼが対象になる条件

絆創膏やガーゼは、けがの治療や手術後の傷口保護など、明確に治療目的で購入した場合に医療費控除の対象となります。

医師の指示がある場合はもちろん、日常的なけがの応急処置でも、治療との関連が説明できれば対象となります。

3. 治療目的と予防目的の違い

治療目的とは、すでに発生したけがや病気を治すための支出を指します。

一方、予防目的や一般的な衛生管理のための支出は、原則として対象外となるため、何のために購入したかの記録が重要です。

4. 購入時の記録方法

絆創膏やガーゼを購入したら、レシートに「○月○日のけがの処置用」「子どもの擦り傷処置用」など用途を簡潔にメモしておきましょう。

後から税務署に説明を求められた際に、治療目的であることを証明する重要な根拠となります。

5. 対象外となるケース

予防・美容・一般的な衛生管理のみを目的とした支出は、原則として対象外となります。

また、明らかに日常備蓄を超える極端な買いだめは、治療目的と認められないリスクがあるため、常識的な数量にとどめることが重要です。

6. 判断に迷ったときの対処法

判定に迷う場合は、購入時に用途や医師の指示内容をメモしてレシートに添付し、後から説明可能な状態にしておくと安全です。

最終的な取り扱いに不安がある場合は、申告前に税務署の相談窓口や税理士に確認しておきましょう。

使い切り不要?購入時期と計上ルールの要点

絆創膏やガーゼの費用は、「使用した日」ではなく「購入した日」が属する年分の医療費として計上するのが原則です。

購入時点で負傷の治療を目的としているのであれば、未使用分が残っていてもその年の医療費として使い切りを前提とせずに計上して差し支えありません。

1. 計上のタイミング

医療費控除は、「実際に支払った日」が属する年分に計上します。

12月に購入したものは今年分、1月に購入したものは来年分となるため、年末年始は購入日の確認が重要です。

2. 未使用分の扱い

購入時に治療目的であれば、年末に未使用分が残っていても、その年の医療費として計上できます。

ただし、翌年に使用した分を再度計上することはできないため、二重計上に注意しましょう。

3. まとめ買いの注意点

治療に必要な範囲での購入は問題ありませんが、明らかに日常備蓄を超える大量購入は、税務署から治療目的と認められないリスクがあります。

常識的な数量にとどめ、購入理由を明確に説明できる状態にしておくことが重要です。

4. 複数年にまたがる場合

同じけがの治療で複数年にわたって絆創膏を購入する場合でも、各年ごとに実際に支払った金額を計上します。

治療の継続性を示すため、診療記録や購入履歴をセットで保管しておくと安心です。

5. レシートの保管期間

医療費控除の領収書・レシートは、確定申告後5年間の保存義務があります。

年度ごとにファイルやボックスにまとめ、税務調査があった際にすぐに提示できる状態を整えておくことが大切です。

6. 家族分の合算方法

「生計を一にする」配偶者や親族の医療費は、扶養控除の有無に関わらず合算して医療費控除の対象とすることができます。

一般的には、所得税率の高い人の申告にまとめることで、節税効果が大きくなります。

申告手順の全体像:迷わないチェックポイント

あらかじめ全体のフローを把握しておくと、医療費控除の明細作成やe-Tax入力での記入漏れ・数字の食い違いを大きく減らせます。

次のステップ順に確認しながら、必要なレシート・明細と金額データを整理していきましょう。

医療費控除の進め方(チェックリスト)

1. 年間医療費の集計と補填額の控除

まずは1年分の医療機関・ドラッグストア・交通費など、医療費に該当する支出を一覧表に集計します。

そのうえで、保険金や高額療養費、出産育児一時金などの補填額を、対応する医療費から差し引きます。医療費控除の対象となるのはあくまで各種補填を差し引いた後の「実質負担額」です。

2. レシート分類と明細書の区分選択

次に、集計したレシートを「医療機関への支払い」「薬局・ドラッグストアでの医薬品購入」「交通費」など、明細書の区分に合わせて分類します。

絆創膏やガーゼは、ドラッグストアでの購入であれば原則として「医薬品購入」の区分にまとめ、店舗名・購入金額とともに記載すると整理しやすくなります。

3. ドラッグストア購入分の入力

同一店舗でのレシートが複数ある場合は、医療費控除の対象となる品目だけを抜き出し、店舗ごとに合算して入力します。

このとき、日用品や化粧品など対象外の品目は医療費集計から除外します。対象外の衛生雑貨や日用品を医療費と混在させないよう、レシートにメモや付箋で区別しておきましょう。

4. 交通費の整理と記録方法

公共交通機関を利用した通院費は、領収書がなくても「利用日・区間・片道運賃・往復金額」を家計簿や台帳に記録しておけば医療費として認められます。

タクシー利用は、緊急性が高く他の手段が難しい場合に限り対象となるのが一般的です。

5. e-Tax/書面の最終確認

申告前には、源泉徴収票と申告書の金額が一致しているか、明細書の合計と申告書の医療費控除欄の金額が一致しているか、添付・提出が必要な書類に漏れがないかを順にチェックします。

e-Taxで送信したデータは控えを必ず保存し、翌年以降のたたき台として再利用すると作業効率が上がります。

6. 還付金の使い道を計画

医療費控除で得られた還付金は、一時的な消費ではなく老後資金や教育費などの中長期の目的に振り向けると、家計の安定につながります。

また、医療保険に加入しておけば、将来の医療費負担をさらに軽減できます。

7. 翌年以降の準備

翌年以降の申告をスムーズにするため、レシートは月ごとに封筒やファイルで整理し、四半期ごとに集計しておくと年末の負担を大きく抑えられます。

e-Taxの過去データを活用すれば、入力作業が格段に楽になります。

注意ポイント

領収書自体は提出不要ですが、税法上5年間の保管義務があります。年度ごとに封筒やクリアファイルで整理し、問い合わせや税務調査に対してすぐに提示できる状態を整えておきましょう。

明細書の書き方:絆創膏・ガーゼの正しい記載例

医療費控除の明細書では、「医療を受けた人の氏名」「支払先(店舗名)」「医療費の区分」「支払金額」「補填金額」をもれなく記入することが求められます。

ドラッグストアで購入した絆創膏やガーゼは、支払先欄に店舗名を記載し、区分は「医薬品購入」を選択したうえで、消費税込みの支払総額を記入するのが基本です。

1. 支払先の記入方法

支払先欄には、ドラッグストアの店舗名を正確に記入します。

チェーン店の場合は、「○○薬局△△店」など店舗を特定できる形で記載すると明確性が高まります。

2. 医療費の区分選択

絆創膏やガーゼは「医薬品購入」の区分を選択します。

この区分は、処方箋医薬品だけでなく、治療目的で購入したOTC医薬品や衛生材料も含まれます。

3. 支払金額の記入

支払金額欄には、消費税込みの実際の支払総額を記入します。

レシートに複数の品目が含まれている場合は、医療費控除の対象となる品目だけを抜き出して合計します。

4. 補填金額の扱い

保険金や給付金などの補填がない場合は、補填額欄は空欄で構いません。

補填があった場合は、該当する医療費から差し引いた金額を記入します。

5. 複数購入の合算方法

同一店舗で複数回購入している場合は、対象となる品目だけを抜き出して店舗単位で合算入力しても問題ありません。

ただし、後で問い合わせを受けた際に備え、購入明細メモをセットで保管しておくことが重要です。

6. 記載例とポイント

記載例:「医療を受けた人:山田太郎」「支払先:○○薬局△△店」「区分:医薬品購入」「支払金額:3,500円」「補填金額:(空欄)」

このように、必要項目をもれなく記入し、後から照会があっても説明できる状態にしておきましょう。

| 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 絆創膏・ガーゼ | けがの処置など治療目的の購入であれば医療費控除への計上が可能 | 明らかな買いだめや用途不明の購入は否認リスクがあり、用途の記録が重要 |

| OTC医薬品 | 条件を満たせばセルフメディケーション税制の対象にもなり、控除の選択肢が広がる | 対象医薬品かどうかの確認が必須で、レシート・パッケージのマーク等の管理が求められる |

| 交通費 | 公共交通機関利用分は記録さえあれば領収書が不要で、通院コストを幅広くカバーできる | タクシーは緊急時等に限定され、自家用車の燃料費・駐車場代は原則対象外 |

ドラッグストアの「対象/対象外」を具体例で理解

医療費控除で認められるのは、治療と直接の因果関係がある支出です。絆創膏・ガーゼ・処方箋薬などはその典型例ですが、マスクや一般的な栄養ドリンクは、通常の衛生・滋養目的の範囲では対象外となります。

処方箋に基づく医薬品の購入は原則対象となる一方で、健康維持・美容目的のサプリメントや健康食品は、医療費ではなく「一般の生活費」とみなされるため、医療費控除には含められません。

1. 対象となる支出

医療費控除の対象となるのは、診療費、治療費、入院費、処方箋医薬品、治療に必要な医療器具・衛生材料、通院のための交通費などです。

絆創膏やガーゼも、治療目的であれば衛生材料として対象となります。

2. 対象外となる支出

予防目的の健康診断、人間ドック、美容整形、一般的な栄養ドリンク、サプリメント、健康食品、予防接種などは、原則として対象外です。

ただし、健康診断で病気が見つかり治療を開始した場合、その健康診断費用は対象となることがあります。

3. 判断が難しいグレーゾーン

判断の難しいグレーゾーンの支出については、用途や医師の指示内容をメモに残し、領収書や処方内容とセットで保管することで、後日の説明可能性と証拠性を高めることが重要です。

最終的な取り扱いに不安がある場合は、申告前に税務署の相談窓口や税理士に確認しておくと安心です。

4. マスクや消毒液の扱い

一般的な衛生目的や予防目的で購入したマスクや消毒液は、原則として医療費控除の対象外です。

ただし、医師の具体的な指示に基づき治療の一環として使用する場合など、例外的に取り扱いが異なるケースもあります。

5. サプリメントの判定

健康維持・美容目的のサプリメントや健康食品は、医療費ではなく「一般の生活費」とみなされるため、医療費控除には含められません。

ただし、医師の処方や指示に基づく特定の栄養剤などは、例外的に対象となることがあります。

6. 記録と証拠の残し方

レシートはその場で「医療費対象/対象外」を余白に書き分け、月ごと・店舗ごとに封筒へ入れておくと集計が簡単になります。

四半期ごとに一度集計しておくと、年末の負担を大きく抑えられます。

実務ヒント

レシートはその場で「医療費対象/対象外」を余白に書き分け、月ごと・店舗ごとに封筒へ入れておくと集計が簡単になります。四半期ごとに一度集計しておくと、年末の負担を大きく抑えられます。

医療費控除とセルフメディケーション税制を比べて選ぶ

医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年分についてはどちらか一方しか適用できません。そのため、年間の支出内訳を踏まえて、どちらの制度を使うと有利かを比較する必要があります。

ドラッグストアでのOTC医薬品の購入が多い年はセルフメディケーション税制、病院・クリニックでの診療費が多い年は医療費控除が有利になるケースが多く見られます。

1. 対象範囲の違いを把握

医療費控除は、診療・治療・入院費・通院交通費など治療関連の支出全般が対象となる一方、セルフメディケーション税制は対象OTC医薬品の購入費に限定されます。

まずは年間支出を「医療機関での支払い」と「ドラッグストアでの市販薬購入」に分けて整理し、両方の制度を適用した場合の控除額を試算してみましょう。

2. 控除計算のしきい値を確認

医療費控除は「医療費の実質負担額が10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた部分」が控除対象となり、セルフメディケーション税制は「対象OTC医薬品の購入額が1万2千円を超えた部分」が対象です。

どちらの制度が有利かは、単純な支出額だけでなく、所得水準や補填額も含めて比較する必要があります。

3. OTCの対象品目を特定

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品には、パッケージやレシートに専用マークや記載があります。

公式の対象品目一覧も参照しながら、一つずつ該当の有無を確認しましょう。

4. 補填額の取り扱いを反映

医療費控除を選ぶ場合は、高額療養費や民間保険の給付金・共済金などの補填額を、必ず該当する医療費から控除して計算します。

重複して控除してしまわないよう注意が必要です。

5. 家計インパクトで最終判断

どちらの制度を選ぶかは、単に理論上の控除額だけでなく、手続きにかかる時間や必要書類の量、還付時期なども含めた「家計への総合インパクト」で判断することが大切です。

迷う年は双方の控除額を試算し、手取りベースのキャッシュフローにとってプラスが大きい制度を選択しましょう。

6. 両制度の試算方法

e-Taxの確定申告書等作成コーナーでは、両制度の控除額を自動計算してくれる機能があります。

データを入力すれば、どちらが有利かを簡単に比較できるため、積極的に活用しましょう。

7. 専門家への相談タイミング

判断が難しい場合は、税理士やFPに試算を依頼するのも一案です。

専門家のアドバイスを受けることで、より確実に節税効果を最大化できます。

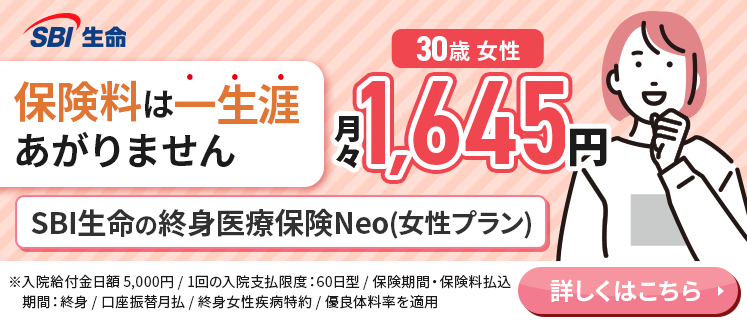

医療費の自己負担に備える医療保険の重要性

医療費控除で還付金を受け取れるとはいえ、医療費の自己負担は家計に大きな影響を与えます。

ここでは、医療費の自己負担に備える医療保険の重要性と、保障内容の選び方を解説します。

1. 医療費控除と医療保険の関係

医療費控除は、支払った医療費の一部を所得から控除する制度ですが、医療費そのものを補填するわけではありません。

医療保険に加入しておけば、入院や手術時に給付金を受け取れ、医療費の自己負担を直接軽減できます。

2. 医療保険の入院給付金

医療保険の入院給付金は、入院1日あたり5,000円から15,000円程度が一般的です。

短期入院でも給付対象となるプランを選んでおけば、検査入院や日帰り手術にも対応できます。

3. 手術給付金の活用

手術給付金は、手術を受けた際に入院給付金日額の10倍から40倍が支払われます。

例えば日額5,000円の契約なら、5万円から20万円の給付を受けられ、家計の急な医療費負担を大きく軽減できます。

4. 先進医療特約の必要性

先進医療特約は、公的医療保険の対象外となる先進医療の技術料を保障する特約で、月々100円程度で付加できます。

がん治療など高額な技術料が発生するケースに備えて、付けておくと安心です。

5. 就業不能保険との組み合わせ

医療保険は入院・手術時の一時的な費用をカバーしますが、長期間働けなくなった場合の収入減少には就業不能保険が有効です。

両方を組み合わせることで、医療費と生活費の両方をカバーできます。

6. 医療保険選びのポイント

医療保険を選ぶ際は、入院給付金の日額、短期入院への対応、日帰り手術への対応、先進医療特約の有無、保険料と保障のバランスを確認しましょう。

月々の保険料が3,000円から5,000円程度で、基本的な入院・手術保障がカバーできるプランが人気です。

7. 若いうちの加入メリット

医療保険は、若いうちに加入すれば保険料も安く抑えられます。

終身型の医療保険なら、保険料が一生涯変わらず、長期的な安心を得られます。

FPに聞く!絆創膏・ガーゼの医療費控除に関するリアルな疑問

実際に医療費控除を検討している34歳女性の視点で、気になる疑問をFPにぶつけました。

30代女性

絆創膏やガーゼは本当に医療費控除の対象になりますか?

スマホdeほけん

はい、けがの治療や手術後の傷口保護など、明確に治療目的で購入した場合は医療費控除の対象となります。購入時に用途をメモしておくと、後から説明しやすくなります。

30代女性

未使用分が残っていても計上できますか?

スマホdeほけん

購入時に治療目的であれば、年末に未使用分が残っていても、その年の医療費として計上できます。ただし、明らかに日常備蓄を超える大量購入は否認リスクがあるため、常識的な数量にとどめましょう。

30代女性

ドラッグストアで買ったものは全部対象ですか?

スマホdeほけん

いいえ、治療目的で購入したもののみが対象です。日用品や化粧品、サプリメントなどは対象外となるため、レシートで区別しておくことが重要です。

30代女性

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選べばいいですか?

スマホdeほけん

年間の支出内訳を踏まえて、どちらが有利かを試算しましょう。OTC医薬品の購入が多い年はセルフメディケーション税制、病院・クリニックでの診療費が多い年は医療費控除が有利になることが多いです。

30代女性

医療費控除で還付金をもらえても、医療保険は必要ですか?

スマホdeほけん

医療費控除は支払った医療費の一部を所得から控除する制度ですが、医療費そのものを補填するわけではありません。医療保険に加入しておけば、入院や手術時に給付金を受け取れ、医療費の自己負担を直接軽減できます。

30代女性

レシートを失くした場合はどうすればいいですか?

スマホdeほけん

まずは購入店に領収書や購入履歴の再発行を依頼しましょう。それが難しい場合は、カード会社の利用明細などを組み合わせて、支払実態を補強する工夫が必要です。

30代女性

家族の医療費はどこまで合算できますか?

スマホdeほけん

「生計を一にする」配偶者や親族の医療費は、扶養控除の有無に関わらず合算して医療費控除の対象とすることができます。一般的には、所得税率の高い人の申告にまとめることで、節税効果が大きくなります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 絆創膏やガーゼは何枚単位までなら計上できますか?

A. 税法上、枚数の明確な上限は定められていません。実際のけがや手術後の処置など、治療との関連が説明できる範囲であれば、常識的な数量まで医療費として計上可能です。ただし、家庭用常備薬を超えるような大口購入は用途説明が難しくなりやすいため、具体的な使用場面に見合った必要量の購入を意識してください。

Q2. レシートを失くしました。明細メモだけで申告できますか?

A. 公共交通機関の通院費については、日時・経路・金額を記録したメモで代替できる場合がありますが、絆創膏など物品購入費はレシート等の支払い証拠が原則必要です。まずは購入店に領収書や購入履歴の再発行を依頼し、それが難しい場合はカード会社の利用明細などを組み合わせて、支払実態を補強する工夫をしましょう。

Q3. マスクや消毒液は対象になりますか?

A. 一般的な衛生目的や予防目的で購入したマスクや消毒液は、原則として医療費控除の対象外です。ただし、医師の具体的な指示に基づき治療の一環として使用する場合など、例外的に取り扱いが異なるケースもあります。その場合は、診療明細書や指示内容が分かる文書と領収書を合わせて保管し、判断根拠を示せるようにしておくことが重要です。

Q4. 家族の分はどこまで合算できますか?

A. 「生計を一にする」配偶者や親族の医療費は、扶養控除の有無に関わらず合算して医療費控除の対象とすることができます。同一世帯であれば、世帯主以外が申告者になることも可能です。一般的には、合算した医療費を所得税率の高い人の申告にまとめることで、同じ支出額でも節税効果が大きくなる傾向があります。

Q5. セルフメディケーション税制とどちらを選べば良い?

A. OTC医薬品の購入額が多い年はセルフメディケーション税制、病院・歯科・入院などの支出が多い年は医療費控除が有利になるケースが一般的です。両制度の控除額を試算し、節税額と手間を踏まえた手取り改善効果がより大きい方を選択するのが実務上のポイントです。判断に迷う場合は、専門家に試算を依頼するのも有効です。

まとめ:絆創膏・ガーゼは治療目的なら控除OK。賢く申告して家計を守る

絆創膏やガーゼの購入費用は、けがや術後の処置など明確な治療目的がある場合、医療費控除の対象として扱うことができます。明細の区分や補填額の控除方法、レシートの保管ルールを押さえれば、日常の応急処置費用も無理なく節税につなげる運用が可能です。

医療費控除とセルフメディケーション税制は、年間支出の内訳や家計の状況に応じて使い分けましょう。そこで生まれた余力は、老後資金や長期の資産形成に計画的に回し、医療リスクにも強い家計づくりを進めていくことが大切です。

さらに、医療保険に加入しておけば、入院や手術時の給付金で医療費の自己負担を直接軽減でき、家計への影響を最小限に抑えられます。若いうちに加入すれば保険料も安く、一生涯の安心を得られるため、ぜひこの機会に医療保険の見直しも検討してみてください。

監修者からひとこと

外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。

保有資格

AFP・2級FP技能士

専門分野・得意分野

生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。

スマホdeほけん編集部監修者

ファイナンシャルプランナー

絆創膏やガーゼの購入費用は、治療目的であることを明確に説明できれば、医療費控除の対象となります。ただし、予防目的や一般的な衛生管理のための購入は対象外となるため、購入時に用途をメモしておくことが重要です。医療費控除とセルフメディケーション税制は、年間の支出内訳に応じて使い分けることで、節税効果を最大化できます。

また、医療費控除で還付金を受け取れるとはいえ、医療費の自己負担は家計に大きな影響を与えます。医療保険に加入しておけば、入院や手術時に給付金を受け取れ、医療費の自己負担を直接軽減できます。若いうちに加入すれば保険料も安く抑えられるため、医療費控除と医療保険の両方を活用して、家計を守る備えを整えましょう。